- 青森県庁

- 板金工業組合

- アサヒビール

- 日本通運㈱

- NTTねぷた

- パナソニック

- 青森菱友会

- 青森市役所

- マルハニチロ

- 青年会議所

- ミスねぶた

- 東北電力

- 市民ねぶた

- ねぶた愛好会

- サンロード青森

- 日立連合

- に組・東芝

- ヤマト運輸

- 私たちねぶた

- 青森山田学園

- 青森自衛隊

- JRねぶた

-

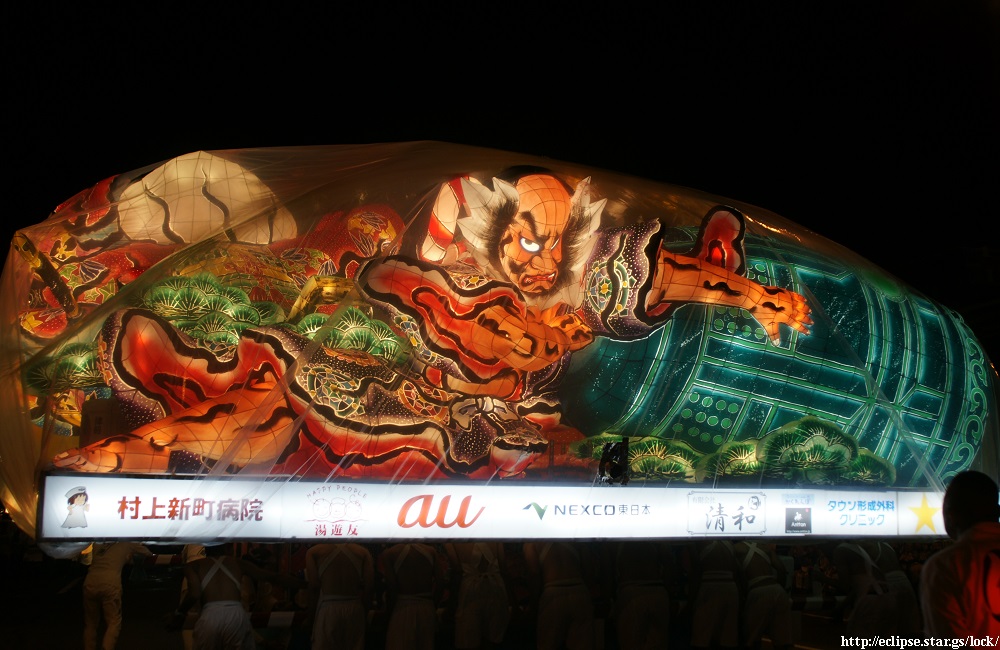

県庁ねぶた実行委員会・ねぶた師 大白 我鴻

晁蓋(ちょうがい)は中国の四大奇書の一つである「水滸伝」の登場人物で梁山泊(りょうざんぱく)の二代目首領。

ある谷川を境として、東渓村と西渓村の二つの村があり、西渓村では妖怪が出ては人々を困らせていた。

ある時、一人の旅の僧が、西渓村の谷に宝塔を建て、妖怪が入り込まないようにしたところ、西渓村には無事が続いたが、今度は、西渓村から逃げた妖怪が東渓村へと集まってしまう。

それを聞いて怒ったのが、東渓村の名主、晁蓋。ある夜、独りで谷川を渡って行き、西渓村に建てられた宝塔を担いで帰り、東渓村に据えると妖怪は現れなくなった。

このとき以来、晁蓋は托塔天王(たくとうてんのう)と呼ばれるようになった。 だが、再び西渓村が被害にあうようになり、晁蓋も自分の短慮を反省し、身銭を切り同じ宝塔を西渓村に建てたと言われる人物。

托塔天王 晁蓋

托塔天王 晁蓋・送り絵

囃し方・太鼓

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

青森県板金工業組合・ねぶた師 北村 蓮明

おしら様は、東北地方で信仰されている家の神で、一般には蚕の神、農業の神、馬の神とされる。

ご神体は桑の木で作った一尺程の棒の先に、男女の顔や馬の顔を書いたり彫ったりしたものに、布きれで作った衣を多数重ねて着せたものである。男と女、馬と娘、馬と男など二体一対で祀られていることが多く、特に青森県、岩手県で濃厚に残っている。

昔、ある農家に娘がおり、家の飼い馬と仲が良く、ついには夫婦になってしまった。娘の父は怒り、馬を殺して木に吊り下げた。娘は馬の死を知りすがりついて泣いていると、父はさらに怒り、馬の首をはねてしまった。すかさず娘が馬の首に飛び乗ると、そのまま空に昇り、おしら様になったという。

青森県板金工業組合・提灯

青森県板金工業組合・町印

囃し方の腰紐直し

おしら様

おしら様 送り絵

囃し方・太鼓

囃し方・太鼓

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

消防第二分団 アサヒビール・ねぶた師 立田 龍宝

天下御免の大泥棒 石川五右衛門は、安土桃山時代に出没した盗賊の首長であり、都市部を中心に荒らしまわり、当時の権力者である豊臣秀吉の手勢に捕えられ、京都三条河原で煎り殺されたという話が有名である。

江戸時代には伝説の大泥棒として庶民に浸透し、石川五右衛門が人気を博した理由は、浄瑠璃や歌舞伎の演目として創作され、次第に義賊として扱われるようになった。また権力者の豊臣秀吉の命を狙うという筋書きが庶民の心を捉えた。

ねぶたは石川五右衛門が城(大阪城・名古屋城)に忍び込み金の鯱を盗み、担ぎながら右手に刀を、左手に煙管を持ち余裕な表情で龍と対峙する場面である。

「強きをくじき 弱きを助ける」男伊達石川五右衛門が「絶景かな 絶景かな」と唱えている場面である。

消防第二分団 アサヒビール(町印)

ハネト

遊侠 石川五右衛門

遊侠 石川五右衛門・送り絵

囃し方・太鼓

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

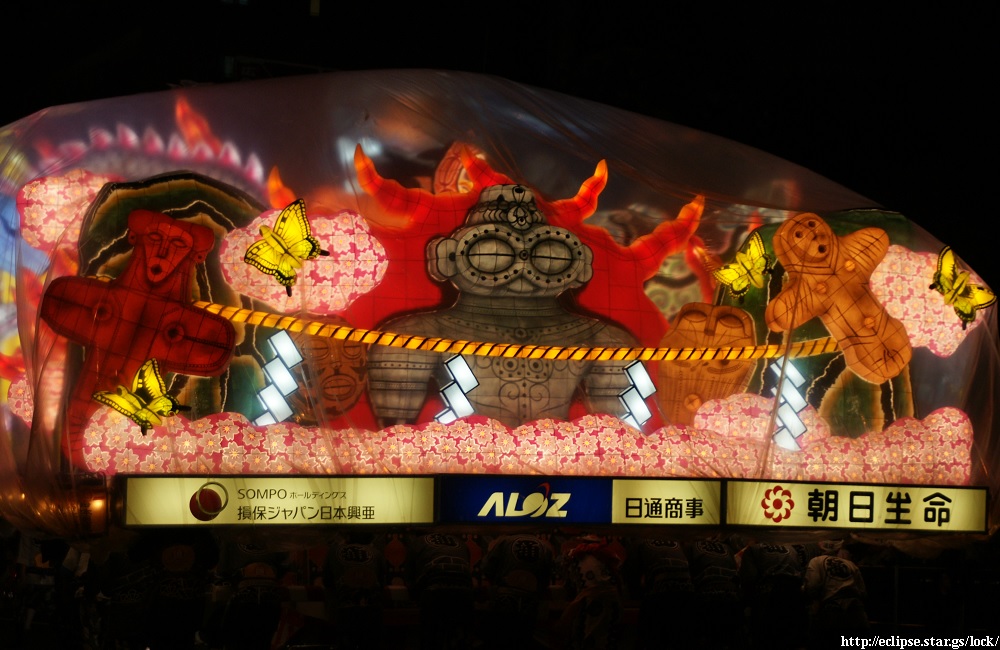

日本通運㈱ねぶた実行委員会・ねぶた師 林 広海

東北の歴史とは中央政府からの理不尽な侵略と敗北の歴史である。その歴史において、東北まほろばの地を守ろうとした英雄たちがいる。名を馳せるところでは、源義経であり、安倍貞任であり、阿弖流為(あてるい)である。彼らは和の心を持って戦ってきたが、国史の名の下に敗者となり、非業の最期を遂げた者たちである。

鬼剣舞という民俗芸能が、今も岩手県北上市周辺に伝わっている。刀を振りかざし、五色の忿怒(ふんど)の形相の鬼面をつけ、勇壮に舞い踊る。その鬼面には鬼ながら角はなく、仏教の五大明王を表している。この踊りは、蝦夷の地と呼ばれた東北の地で御霊となって亡くなった人々の鎮魂の儀式とも言われている。つまり、鬼剣舞の鬼とは仏であり、そう先の源義経であり、安倍貞任であり、阿弖流為である。彼らは、強力な中央政府に対して、まさしく「鬼」となって戦い、東北みちのくの地で散っていったのである。

このねぶたは、今でも心の中に生き続ける英雄たちの鬼面をかざす阿弖流為の勇姿に東北蝦夷のみなぎる魂を表現したものである。

日本通運㈱ねぶた実行委員会・提灯

火焔の蝦夷 阿弖流為と鬼剣舞

火焔の蝦夷 阿弖流為と鬼剣舞・送り絵

囃し方・太鼓

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

NTTグループねぶた・ねぶた師 北村 春一

知事賞・優秀制作者賞・運行・跳人賞【総合2位】

「西王母」とは、多くの中国神話に登場し、仙女の世界の女王的存在として長く民間で信仰された女神である。西の彼方にある仙郷・崑崙(こんろん)山に住むとされ、仙桃を管理していた。

時は周王朝、五代目の皇帝「穆王(ぼくおう)」は大陸全土を巡って治世に努め、天下は富み栄え、威光は天下に充ち満ちている。皇帝の威徳(いとく)によって咲いたという三千年に一度開花結実する仙界の桃の実は、不老長寿の妙薬である。治まる御代に感応した西王母は仙桃を献上するため降臨し、天下の太平を祝福した。

ねぶたは、治世祝福の宴の席、鳳凰や仙女が飛び交う中、美しく舞う西王母と聖君穆王の姿を表している。

NTTグループねぶた(町印)

西王母の祝福

西王母の祝福・送り絵

囃し方・太鼓

囃し方

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

パナソニックねぶた会・ねぶた師 北村 蓮明

江戸時代も元禄の頃になると、平和が続き、農業の発展により、商品作物を運ぶため、町や交通も発達した。人々の生活は次第に派手になり、町人たちを中心に、浮世草子、歌舞伎、浄瑠璃、浮世絵などが栄え、自由に生き生きと活気にあふれていた。

都市には、大商人が生まれ、富を貯え、次第に力を強めていった。中には「地獄の沙汰も金次第」と吹聴する悪徳商人もいて・・・。

ねぶたは、義侠心あふれる若武者が横暴を極める悪党を許せず、地獄に乗り込み、不当な裁断をする「閻魔」を懲らしめに行く場面。

青森パナソニックねぶた会・提灯

青森パナソニックねぶた会(町印)

青森パナソニックねぶた会・モニター

元禄 水滸伝

元禄 水滸伝・送り絵

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

青森菱友会・ねぶた師 竹浪 比呂夫

ねぶた大賞・最優秀制作者賞【総合1位】

青森県中泊町武田地区。十三湖にほどちかい岩木川下流に位置するこの地区は、昭和三十年まで武田村であった。

冠する「武田」の名は、その地の治水開拓に尽力した弘前藩士 武田源左衛門定清に由来するものである。

青森県中泊町武田地区。十三湖にほどちかい岩木川下流に位置するこの地区は、昭和三十年まで武田村であった。

冠する「武田」の名は、その地の治水開拓に尽力した弘前藩士 武田源左衛門定清に由来するものである。

時は江戸、弘前藩中興の祖四代藩主信政公の世。新田開発や治水・灌漑工事に力を入れた信政公に、才覚ありと取り立てられたのが武田源左衛門定清である。

当時の岩木川は、自然そのままで、駒越川(現在の岩木川)と樋ノ口川(現在の弘前城西濠)の二本に分かれていた。 雪解けや大雨の度に氾濫を繰り返し、城下町や下流域を襲い、洪水に水害と猛威を奮い続ける脅威の存在であった。

そこで延宝二年(1674)、信政公は二十八歳の源左衛門を岩木川穿替(ほりかえ)工事の惣奉行に命じ、天和二年(1682)には樋ノ口川を留め切り、二本の川を一本にして岩木川とすること、また岩木川二十四里(約80km)の堤防築造大工事と下流域の治水と新田開発の推進を申し付けた。

濁流となって暴れくる岩木川と対峙し、治水の陣頭指揮をとる源左衛門。するとどこからともなく龍王が顕現(けんげん)し、その清らかな流れをもって濁流を制すると、しずしずと流れは収まっていった。

龍王の加護の元、源左衛門は信政公の期待に応え、岩木川治水工事を見事完遂。岩木川流域の土地と人々の生活を守ったのであった。 ねぶたは、激しく荒れ狂う岩木川に挑む武田源左衛門定清と彼の者に清流の力を与えんとする龍王の姿である。

青森菱友会(町印)

青森菱友会・幟とハネト

岩木川 龍王と武田定清

岩木川 龍王と武田定清・送り絵

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

青森市役所ねぶた実行委員会・ねぶた師 京野 和鴻

仏教の経典を持ち帰るため、「天竺(現在のインド付近)」を目指した玄奘三蔵一行は、平頂山蓮華洞に辿り着いた際、金角・銀角の兄弟魔王に猪八戒や沙悟浄、さらには三蔵まで捕えられてしまった。

孫悟空は銀角の魔力により山で封じられながらも、返事をした者を吸い込む瓢箪を使い、強敵の金角・銀角を倒すことができた。

実は、この金角・銀角は、三蔵一行に試練を与えるため、太上老君が遣わした金炉と銀炉の番をしている童子達であった。

このねぶたは、仙人の武器である芭蕉扇(ばしょうせん)をもつ金角、紅葫蘆(べにひさご)をもつ銀角と孫悟空との戦いの場面を表したものである。

青森市役所ねぶた実行委員会・提灯

西遊記「天竺への道」

西遊記「天竺への道」・送り絵

青森市役所・囃子方

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

マルハニチロ侫武多会・ねぶた師 手塚 茂樹

海上交通の守護神として、古くより漁師や船員などから、多くの信仰を集める金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)。またの名を薬師十二神将『宮比羅(くびら)』。亥の神でもある。

荒れ狂う大波に巻き込まれ、風前のともし火の船乗りが祈る声を耳にした金毘羅大権現は、分身である巨大な黄金色のイノシシと共に荒海に姿を現した。宝剣を豪快に操り起こした神通力と、イノシシの強烈な勢いで怒る荒波を鎮め、ほどなく海は穏やかさを取り戻したのであった。

金刀比羅宮(通称 こんぴらさん)に直接お参りに来られない船乗りが、のぼりを立てた樽に酒や賽銭を入れて船から瀬戸内の海に流すと、地元の漁師が拾って代わりに奉納する『流し樽』の風習が今に残り、現代も厚く崇められる金毘羅大権現の姿に、海で繋がる世界が平和であると共に、『猪突猛進』亥のごとく、希望の未来に向かって邁進していく事を祈念するものである。

マルハニチロ侫武多会・提灯

大海原の神 金毘羅大権現

大海原の神 金毘羅大権現・送り絵

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

公益社団法人青森青年会議所・ねぶた師 立田 龍宝

青森市安方にある善知鳥神社。この神社は現在の青森市が昔、善知鳥(うとう)村と言われた頃、奥州陸奥之国外ヶ浜鎮護の神として、第十九代允恭天皇(いんぎょうてんのう)の御世に日本の国の総主祭神である天照坐皇大御神(あまてらすおおみかみ)の御子の三女神を、善知鳥中納言安方が此の北国の夷人山海の悪鬼を誅罰平定して此の地を治め、その神願霊現あらたかな神々を祭った事に由来している。

この善知鳥神社で大切な儀式の時に踊られている舞が二つ存在する。それは「善知鳥舞」と「安潟舞」である。「善知鳥舞」は青森の永久の安寧を願い、うとう鳥の親子の情愛を表現し創作したもの。そして「安潟舞」も青森の永久の安寧・繁栄を願ったもの。どちらもまちの安泰を祈った踊りである。

約400年前の江戸時代に港町として始まった青森は、廃藩置県後の明治31年(1898年)4月1日に青森町から青森市へと変わり、今年で120年目の節目となる。

このねぶたは青森市がこれからも発展し続けること、そしてまちに住む人々がお互いを支え合い絆を大切にしていくこと、この二つが不死鳥の如く永久に続くことへの願いを天照大御神と宗像三女神に込めたものであり、ねぶたを通じて多くの人々に青森への誇りをもってもらいたいと願っている。

青森青年会議所・提灯

永久の安寧 ~善知鳥・安潟~

永久の安寧 ~善知鳥・安潟~・送り絵

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

ミス青森ねぶた

ミスねぶた萩野未悠さん(左・青森市21) ミスねぶたグランプリ野里美央さん(中・青森市18) ミスねぶた折舘早紀さん(右・青森市22)

青森ねぶた・提灯

ミスねぶた萩野未悠さん(左・青森市21) ミスねぶたグランプリ野里美央さん(中・青森市18) ミスねぶた折舘早紀さん(右・青森市22)

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

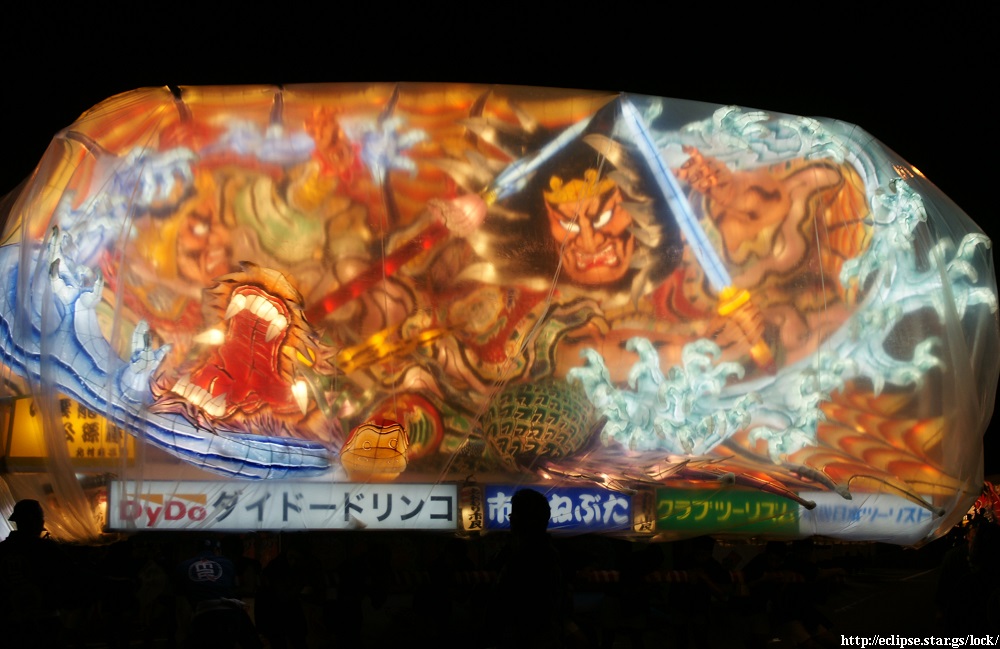

東北電力ねぶた愛好会・ねぶた師 京野 和鴻

魯智深(ろちしん)は水滸伝に登場する百八人の豪傑の一人。身の丈八尺もある大男で、重さ十貫の鉄棒を振り回す力持ち。全身に花の刺青いれずみがあることから花和尚かおしょうと呼ばれていた。義侠心に厚く、困っている人を見ると損得考えず助けずにはいられない、その真っすぐで明るく陽気な性格で皆に愛された好漢である。

僧侶になる前の名前は魯達(ろたつ)。弱い者や困っている者を見ると放っておけない性分の魯達は、ある日、歌うたいの若い娘と無理やり結婚しようとする肉屋の主人から、その娘親子を助けるが、それが原因で追われる身となってしまう。

その後、魯達は助けた親子に再び出会い、その家族から五台山文殊院(ごだいさんもんじゅいん)の智真禅師(ちしんぜんじ)を紹介され、彼の心の奥にある仏性を見抜いた禅師より魯智深の法名を授けられ出家したという。

その生き方から多くの人に愛され信頼された「花和尚 魯智深」のように、私たちも「真っすぐに地域に寄り添い、地域の皆さまと共に歩んで行く」という熱い思いを込めております。

東北電力ねぶた愛好会・提灯

花和尚「魯智深」誕生

花和尚「魯智深」誕生・送り絵

囃子方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

青森市民ねぶた実行委員会・ねぶた師 北村 麻子

市長賞・優秀制作者賞【総合3位】

今回制作する「入雲龍 公孫勝」は葛飾北斎が手がけた長野県の宝になっている祭り夜台の龍や鳳凰の天井画の迫力図が公孫勝がモチーフとなっている。

見送りには北斎と共同制作したと言われている北斎と娘の「応為」が天井絵「怒涛」図の「男浪」「女浪」を前に和らぐ親子の姿です。

北斎は「美人画にかけては応為には敵わない」と言ったという。北斎が娘を「オーイ、オーイ」とよんでいたのでそのまま名前を応為とした。

青森市民ねぶた実行委員会・提灯

入雲龍 公孫勝

葛飾北斎と娘「応為」・送り絵

囃子方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

ねぶた愛好会・ねぶた師 諏訪 慎

唐の6代皇帝玄宗が瘧(おこり)=マラリアにかかり、床に臥せていた。玄宗は高熱の中で夢を見る。宮廷内で小鬼が悪戯をしてまわるが、どこからともなく虎を連れた大男が現れて、小鬼を難なく捕らえて食べてしまう。

玄宗が大男に正体を尋ねると、「自分は鍾馗と言い、武徳年間に官吏になるため科挙を受験したが落第し、それを恥じて宮中で自殺した。だが高祖皇帝は自分を手厚く葬ってくれたので、その恩に報いるためにやってきた」と告げて姿を消した。

夢からさめると玄宗の病はすっかり癒えていた。玄宗は著名な画家に鍾馗の姿絵を描かせ、以来この鍾馗の肖像は、疾病除け、邪気除けの守り神として伝えられている。中国に伝わる神話である。

ねぶた愛好会・提灯

鍾馗

鍾馗・送り絵

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

サンロード青森・ねぶた師 千葉 作龍

下剋上に明け暮れる戦国の世。関東管領・上杉謙信は弱体化した足利将軍を庇護すべく、正義と秩序の戦いを繰り返していた。謙信は、自らを「毘沙門天」の化身と称し、その戦いは四十九年の生涯に於いて数十回に及んだ。

中でも十年余に及ぶ宿敵「甲斐の虎・武田信玄晴信」との五度に渡る川中島での合戦は、熾烈しれつを極め雌雄しゆうを決することは無かった。

永禄四年(1561年)秋。四度目の川中島での合戦。鞭声粛々と未明の千曲川を渡る上杉軍。 その時、朝靄に煙る武田の陣に、信玄目掛けて只一騎。「越後の龍・上杉謙信輝虎」いざ見参!!

サンロード青森・提灯

甲斐の虎・越後の龍「川中島の決戦」

甲斐の虎・越後の龍「川中島の決戦」・送り絵

囃子方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

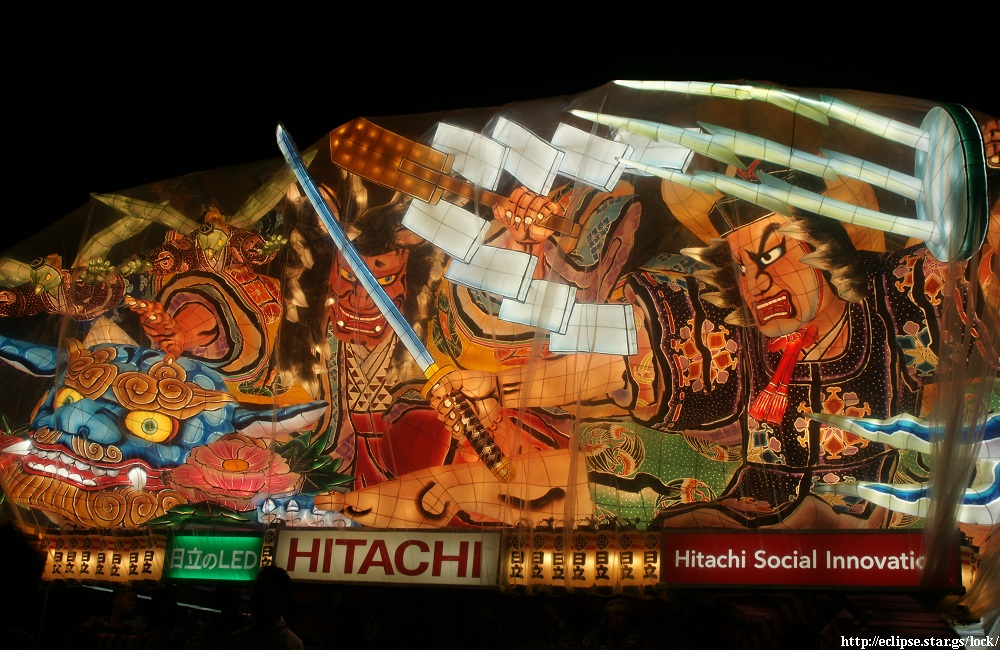

日立連合ねぶた委員会・ねぶた師 北村 蓮明

囃子賞

平安時代末期、鳥羽上皇の寵愛を受けた「玉藻前」という絶世の美女がいた。しかし上皇は次第に病に伏せるようになり、心配していた家臣かしんたちは、陰陽師の安倍康成に依頼し、占わせると玉藻前の仕業と見抜く。

「中国では殷(いん)の紂(ちゅう)王の后、妲己(だっき)と名のり、周の幽王の后、褒姒(ほうじ)と名なのり、天竺では班足王の后となり、ことごとく王を惑し国を滅ぼした九尾の狐。

そして今、日本に来きて玉藻と名のる」安倍が真言を唱えると、玉藻は苦しみもだえ、形相を変え、ついにその正体を表わして、天空に飛び去って行った。

九尾の狐はその後、那須野原に追いつめられ絶命したものの、巨大な毒石に変化し、近づく人間や動物等などの命を奪うようになった。しかし、玄翁和尚の霊力でその力は弱められ、「殺生石」として今も立っているという。

日立連合ねぶた委員会・提灯

九尾の狐「玉藻前」

九尾の狐「玉藻前」・送り絵

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

に組 東芝・ねぶた師 北村 隆

弁慶は武蔵坊弁慶といい、義経に仕え怪力無双の荒法師で名高く弁慶の七つ道具として言い伝えられている道具を束ねて背負っている。

一方、土佐坊は土佐坊昌俊といい源頼朝に臣従し御家人として治承、寿永の乱に参加している。

源平時代の武蔵坊弁慶と土佐坊昌俊はどちらも凄腕坊主として名高く、東の弁慶、西の昌俊と呼ばれている。

文治元年、頼朝の弟義経が対立すると、義経を許さず腰越から追い返した後、土佐坊を京都に派遣し堀川の館の義経を打つように命じた。

土佐坊は熊野詣と偽って京に宿をとったが、これを怪しんだ弁慶は単身土佐坊の宿所に乗り込む。これが御所桜堀川夜討といわれる場面である。

東芝・提灯

堀川夜襲

堀川夜襲・送り絵

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

ヤマト運輸ねぶた実行委員会・ねぶた師 北村 隆

商工会議所会頭賞【総合4位】

盗賊を主人公にした世話物のことを、特に「白浪物」と呼んでいる。主人公は盗賊だが大悪党というよりは義理・人情の絡められた人物である。

弁天小僧菊之助と南郷力丸は、共に大盗賊日本駄右衛門の子分。弁天小僧は美しい武家娘に、南郷はその供侍に姿を変えて鎌倉の浜松屋を訪れわざと万引きをしたように見せかける。その二人の正体を見破ったのはすでに浜松屋に入っていた侍姿の駄右衛門。一連の万引き騒動は、駄右衛門を浜松屋に信用させるよう一味が仕組んだ芝居だったのだ。

この三人に、忠信利平と赤星十三郎を加えた五人の盗賊たち(白浪五人男)は、後日浜松屋に押し入るが、捕手に追われて稲瀬川に勢揃いし名乗りをあげる。歌舞伎では「志ら浪」と書いた番傘に手ぬぐいを肩に名乗りを上げ、素性を明らかにする名場面である。

ヤマト運輸ねぶた実行委員会・提灯

ヤマト運輸ねぶた実行委員会(町印)

前ねぶた・草摺引

白浪五人男

白浪五人男・送り絵

囃子方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

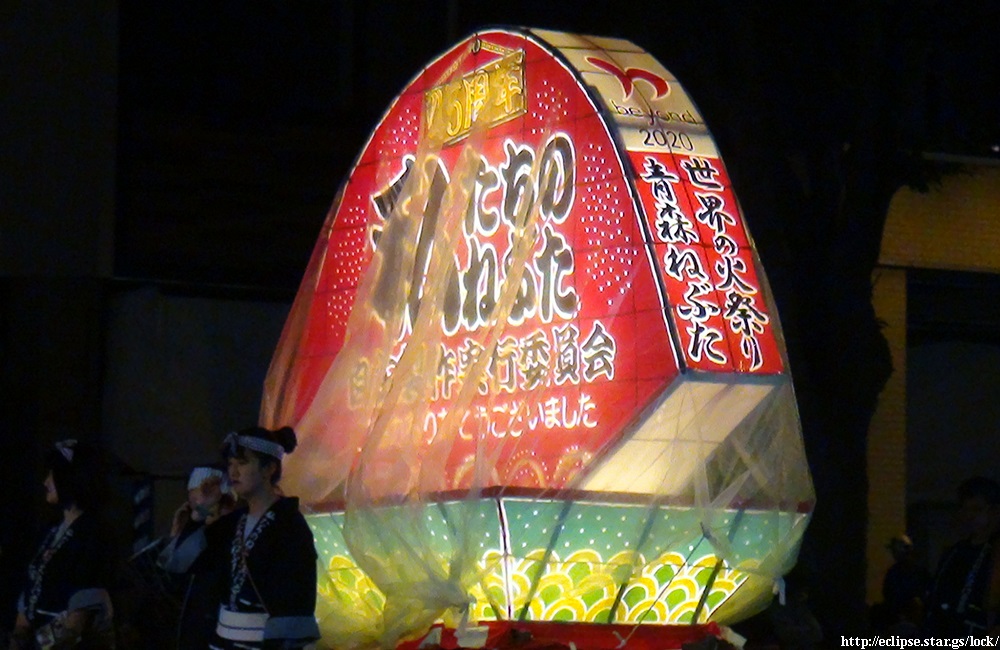

私たちのねぶた自主製作実行委員会・私たち一同 制作

保元の乱では共に組んだ源義朝と平清盛だが、義朝は恩賞の差に不満を抱いていた。一方、後白河法皇に取り入れられ、勢力を伸ばす清盛。

熊野詣に出かけ、京都を留守にした1159年(平治元年)12月。義朝は法皇の御所『東三条殿』を焼き討ちにし、法皇を幽閉。こうして平治の乱が引き起こされた。

乱を知った清盛は急いで京に引き返し、法皇を奪還。清盛は兵を挙げ、義朝は落ち延びた先の尾張で暗殺された。この乱により、源氏は壊滅的な被害を被り、平氏政権が誕生した。

この乱に於ける戦いの白眉は『紫宸殿の戦い』と呼ばれるものである。清盛の長男、重盛が平安京大内裏の待賢門に五百騎で攻め入ったのだが、それを義朝の長男、弱冠19歳の義平が手勢わずか17騎で迎え撃ち、重盛軍を散々に蹴散らした。その時、紫宸殿前庭で一騎打ちした義平は、重盛の首を掻く寸前まで追い詰めたという。

私たちのねぶた自主製作実行委員会(町印)

平治の乱 平重盛と悪源太義平

平治の乱 平重盛と悪源太義平

平治の乱 平重盛と悪源太義平・送り絵

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

青森山田学園・ねぶた師 北村 隆

昔、竜飛岬に荒海のように気性の激しい大男で力持ちな黒神という神様が住んでいた。いつも大きな龍に乗っては大空を自由に駆け回っていた。

ある日、空の上から真っ青にすんだ湖のほとりにいる美しい娘にひとめぼれしてしまった。その娘は十和田湖にすんでいる湖の女神であった。

女神は男らしい黒神に心惹かれていった。ところがある日、金色の大きな鹿の乗った一人の若い神様が十和田湖にやって来た。若い神様は秋田の男鹿半島に住む赤神であった。

女神は優しい赤神にも心惹かれるようになった。黒神は女神を横取りされると思い込んだ。竜飛の黒神と男鹿の赤神はある日、大戸瀬の海岸(今の西津軽郡深浦町)で決闘することになったという。

青森山田学園(町印)

竜飛の黒神 男鹿の赤神

竜飛の黒神 男鹿の赤神・送り絵

囃子方・太鼓

囃子方・笛

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

青森自衛隊ねぶた協賛会・ねぶた師 有賀 義弘

肥後国で栄えた豪族の遺児である尾形周馬弘行は、越後妙香山に棲む蝦蟇(がま)の精霊・仙素道人から蝦蟇の妖術を授かり児雷也を名乗る。

のちに家再興のため各地で妖怪や悪人を懲らしめるなど活躍し、やがて管領家から宥文(ゆるしぶみ)を受け悪人を伏滅する志を固める。

蛞蝓(なめくじ)の妖術を操る美女・綱手を妻とし、蛇を操る宿敵の悪賊・大蛇おろち丸まると蝦蟇・蛇・蛞蝓の三すくみの妖術乱闘を繰り広げる。

児雷也豪傑譚は、歌舞伎や映画、講談、浮世絵から漫画に至るまでさまざまな媒体に登場し、また大きな影響を与えつづける永遠のヒーロー・児雷也の活躍を複雑かつ怪奇に絡み合う筋立と、遠大かつ雄渾なスケールの中に描き出している。

このねぶたは、飛行術を駆使し、宿敵・大蛇丸と戦う児雷也の勇姿をねぶたに現したものである。

青森自衛隊ねぶた協賛会・提灯

児雷也

児雷也・送り絵

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

JRねぶた実行プロジェクト・ねぶた師 竹浪 比呂夫

観光コンベンション協会会長賞【総合5位】

風が吹き、雲を呼ぶ。たちまち黒雲たちこめて、稲光が走る。風神と雷神は大地に恵みの雨をもたらす。

農作物に多大な被害を与える暴風を鎮めるため祀られた風神。日照りや水不足で困り果てた時に雨神を呼び、多くの人々に信仰されている雷神。

青森県津軽地方の信仰の対象である岩木山では、毎年旧暦の八月一日までの三日間、豊かな実りの秋を祈願して人々が集団登拝するお山参詣が行われる。参拝者たちは、登山囃子が鳴り響く中「サイギ、サイギ」の掛け声に合わせ登拝する。

岩木山お山参詣を背に天上を舞う風神と雷神。この地球の異常気象を封じ、青森から世界の五穀豊穣を祈り奉るねぶた、ハレの出陣である。

JRねぶた実行プロジェクト(町印)

風神雷神

風神雷神・送り絵

戻る 写真・記事の無断使用不可