-

NTTねぷた愛好会・絵師 藤田 猛士

商業連合会長賞(扇形の部6位)

2002.8.2 NTTねぷた愛好会

関興は、三国時代の官僚・軍人。蜀(蜀漢)に仕えた。字は安国、関羽の子。

父・関羽とともに樊城攻めに出陣していたが、戦果を報告するために戦列を離れていたので難を逃れる。劉備が関羽の弔い合戦として呉征伐の軍を挙げる際、その先鋒を張飛の息子である張苞と武芸比べで争う。勝負は互角であったが、劉備の采配で一年年長の張苞を兄、関興を弟として義兄弟の契りを結ぶ事になる。

関羽の弔い合戦では全身に白い鎧をまとって出陣。そこで亡き父の霊に助けられ、父の仇の一人である潘璋を斬り青龍偃月刀を取り返す。呉征伐の終盤、夷陵の戦いにおいては劉備をかばい重傷を負うことになる。しかし以後も蜀軍における将軍として度重なる北伐に参加し、張苞と同じく得物は父の形見である青龍偃月刀を用い、たびたび関羽の霊に助けられつつ活躍する。第4次北伐には病のため参加できず、ほどなく病没することになっており、諸葛亮はこの訃報を漢中で受け、悲しみのあまり倒れてしまうという描写である。

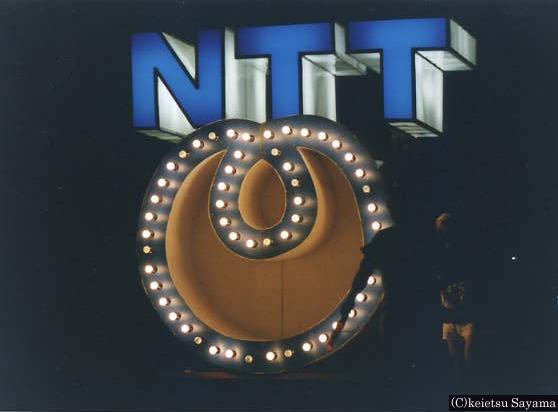

NTTねぷた愛好会(町印)

騎馬武将(前ねぷた)

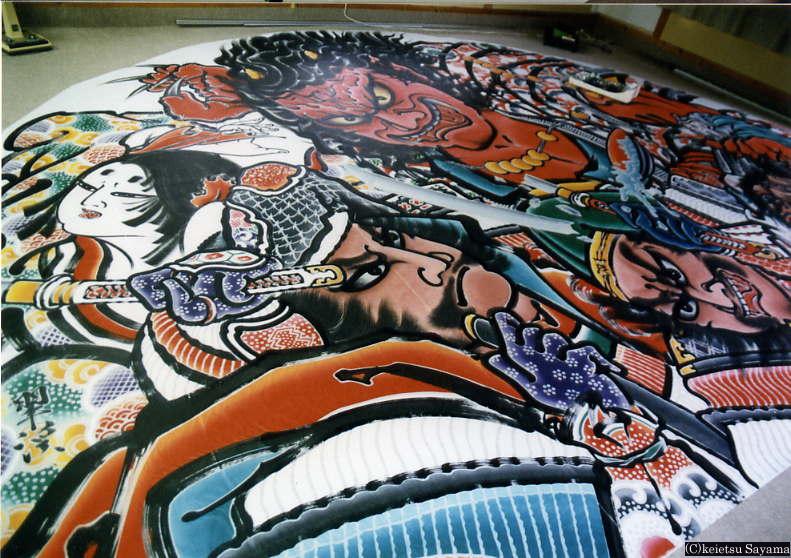

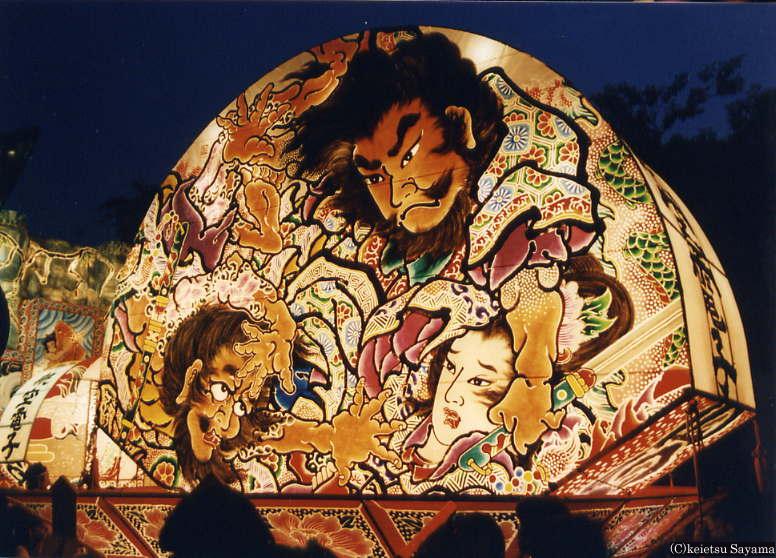

関興奮戦の図(鏡絵)

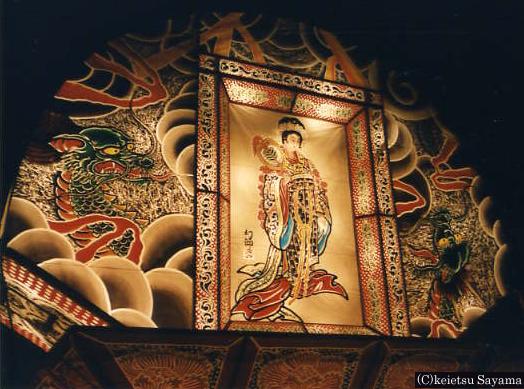

楽女(見送り絵)

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

東目屋地区ねぷた愛好会・絵師 成田 幻節

2002.8.2 東目屋地区ねぷた愛好会

かつて弘前市の飛び地であった東目屋から参加したねぷたです。隣の西目屋村は世界遺産白神山地を抱えているので、弘前市とは合併しませんでした。ここは十年来、成田幻節さんがねぷた絵を描かれています。

東目屋地区ねぷた愛好会(町印)

趙雲奮戦之図(鏡絵)

崔夫人(見送り絵)

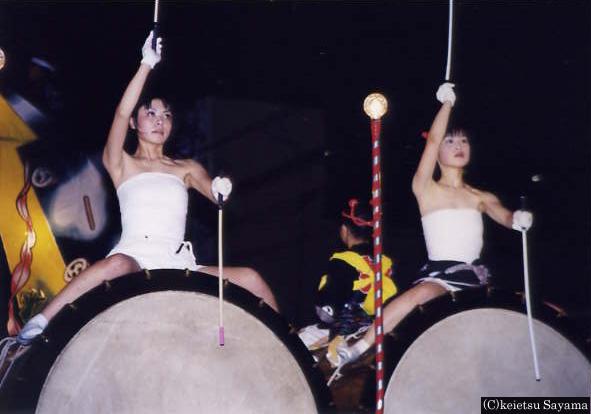

囃し方・太鼓

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

茂森新町ねぷた同好会・絵師 三浦 呑龍

扇ねぷたの部 市長賞(第2位)

2002.8.2 茂森新町ねぷた同好会

2002年8月2日に弘前市中土手町で運行された茂森新町ねぷた同好会のねぷたを御覧下さい。絵師は三浦 呑龍さん。扇ねぷたの部 知事賞を受賞しています。

この団体は、毎年第一位の知事賞を受賞している名門ねぷたです

茂森新町ねぷた同好会(町印)

前ねぷた

越後の龍と甲斐の虎(鏡絵)

雪女(見送り絵)

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

本町ねぷた愛好会・絵師 三浦 呑龍

本町ねぷた愛好会(町印)

花和尚奮戦の図(鏡絵)

龍美神(見送り絵)

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

弘前市医師会・絵師 長谷川 壽一

2002.8.2 弘前市医師会

2002年8月2日に弘前市中土手町で撮影した弘前市医師会ねぷた。薙刀の舞が名物。

弘前市医師会(町印)

若き槍の又左衛門 奮戦図(鏡絵)

まつ夫人(見送り絵)

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

弘前航空電子・絵師 後藤 信昭

観光協会会長賞(扇形の部3位)

2010.8.1 弘前航空電子

2002年8月1日に弘前市中土手町で撮影した弘前航空電子のねぷたです。ここは、毎年奇数日に運行されます。当日は、私も参加しました。航空電子の社員または契約社員ですと、タダで参加出来ます。大人の参加者は手ぶらで帰ることになりますが、子供ならお菓子や飲みものを運行終了後に配ってくれます。ウチに子供がいるはんで…と言ってお土産を手にするのもアリ♪大人でも女性がお菓子をもらいに行った方が、もらえる確率が高いです。

弘前航空電子(町印)

石秀勇戦之図(鏡絵)

九天玄女(見送り絵)

戻る 写真・記事の無断使用不可 -

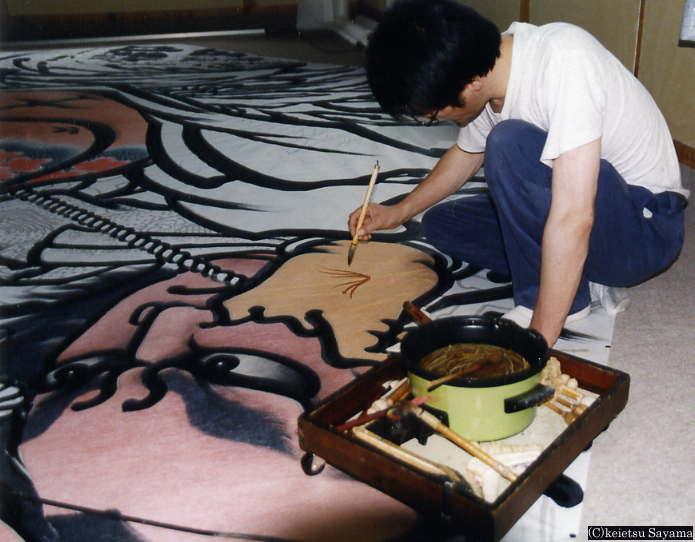

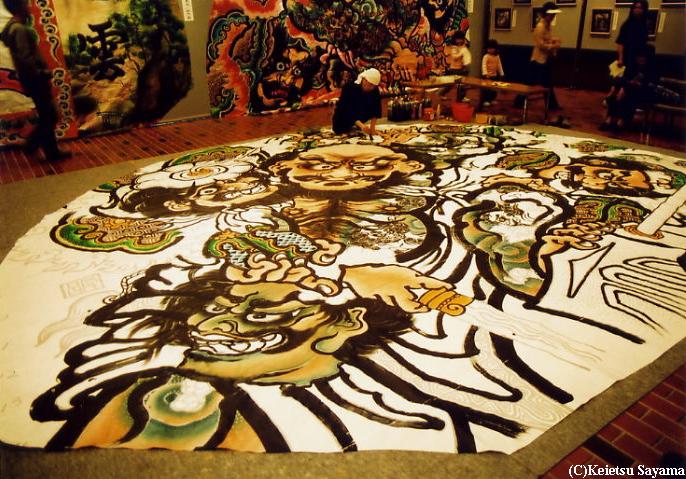

☆ねぷた絵師とその画法

以下の写真は2002年7月に撮影協力してくださったねぷた絵師、小笠原翠渓(翠山)さんとねぷた絵です。翠渓さんは、弘前のねぷたをあまり出していません。主に隣の平川市(旧平賀町)で出す大型のねぷた絵を描いています。旧平賀町は道路が広いので、比較的大型のねぷたも出せます。

ねぷた絵師の殆どは先に1/10の下絵を描き、更に十倍に拡大して描く方法をとっています(下絵画法)。失敗はありませんが、誤差の修正技術が必要な画法です。これは竹森節堂先生が始めた画法で、楷書体とも真書法とも言われます。ところでねぷた絵を描く場所ですが、約24~30畳ほどの広さの場所で描いている方が多いです。

以下の写真は約8時間後の絵です。筆が早い絵師では一週間に2~3枚のペースで仕上げていきます

それに対して樽書き法は、下絵を描かずに巨大な和紙に向かって一気に描き進む画法です。これは石澤龍峡先生が始めた画法で、行書体とも言えます。この画法の系譜は、三浦呑龍さん、高橋翔龍さん、八嶋龍仙さんが代表格です。中でも私は三浦呑龍さんの描いたねぷた絵が好きで、紹介する写真も半分が呑龍さんです。

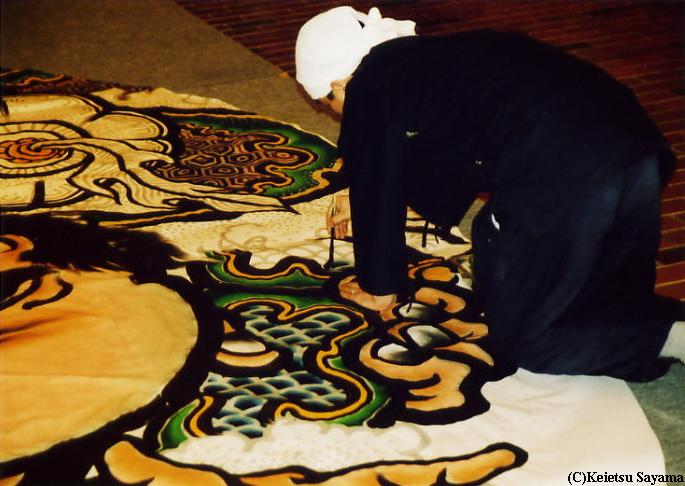

上の写真は蝋描きをしているところですが、蝋はすぐ固まるため筆が早くなくてはなりません。ねぷた内部の明かりを際立たせる為に、筆を進める前に既に蝋描きされています。絵師の描く順番としては、最初に下絵、次に下書き、墨描き、蝋描き、色塗りで終了です。ねぷた絵を描いた直後は、絵の水分が抜けないためにしばらく乾かしておきます。

ここで棟方志功先生の作品に触れておきます。彼の作品は唯一草書と分類されます。味わい深い芸術性の高い反面、ポピュラーではない描き方です。弘前市立博物館には昭和46年に運行された棟方志功画伯の描いた貴重なねぷた絵が保存されています。版画には和紙を使ったねぷた絵が合いますが、なぜか一枚しか記録が残っていません。

現在ではねぷたに使う和紙は殆どナイロン入りの和紙です。多少の雨に耐えられる特性を持っています。戦前までは雨に弱く、破れやすい奉書紙が使われていました。戦後はキャラコ布地の和紙が使われましたが、彩色に難があり照明もあまりよくありませんでした。昭和50年以降、現在の和紙を使っているそうです。和紙(素材はロンテックス)の大きさは95cm×60mのロール巻きなので、これを各町内会のねぷたの大きさに合わせて切ります。

若手ねぷた絵師・小野隆昌さん1

照明の変遷ですが、大正時代までは和ローソクを使用。戦前までは洋ローソクを使用。戦後10年間はカーバイト(アセチレンガス)使用。昭和30年以降はバッテリーを使用しています。昭和50年からは発電機もねぷたに搭載され始め、現在ではそれがほとんど主流を占めています。

若手ねぷた絵師・小野隆昌さん2

ねぷたの大きさですが、本ねぷた全体の大きさは平均して高さが7m程度です。今年は高さが9.5mのねぷたが出ましたが、ねぷた運行の際に電線が邪魔になり5.5m位に縮んで運行された所もありました。そうなるとねぷた絵の半分が開き(牡丹絵)によって見えなくなります。弘前で大型ねぷたを見るのは難しいですが、隣町の平賀では道路が広いので大型ねぷたが出陣します。写真撮影に協力して下さった小笠原翠渓(翠山)氏も平賀町のねぷた絵を描く絵師の一人です。

私は、鏡絵よりも見送り絵や袖絵に興味があります。形式ばった鏡絵よりも、見送り絵は形式と言う制限がありません。ここでねぷた絵師の価値や裁量が決まります。昔から日本画はあったのですが、いかんせん描く絵師が少なかったのであまり目立ちませんでした。先代の斎藤北明が描く日本画は、街中で絶賛されたものです。当時の写真を撮っていないので、1992年以前のねぷた絵の写真を見るとその流れが分かります。

ねぷた絵には三国志や水滸伝等、中国の古典を題材とした鏡絵が多いのですが、一説によると鐙や鎧などが多くて描きづらい日本の歴史より中国の歴史の方が描きやすい面があります。その他は、古来から中国と貿易したことに依るでしょうか?同じ絵ばかりに見飽きた市民から、もう少し絵の趣向を変えたらどうだという意見も聞かれます。それを反映して最近は津軽藩の藩祖・津軽為信や川中島の合戦などが描かれるようになりました。2003年に運行された鬼沢ねぷたでは、百姓一揆が描かれていてとても新鮮に感じました。

囃し方・太鼓 戻る 写真・記事の無断使用不可