首都圏のお祭りと郷土芸能

|

弊サイトは、群馬県太田市と茨城県鉾田市について歴史と郷土芸能を特集したページです。 管理者の居住地、神奈川県川崎市麻生区にある麻生不動尊のだるま市も特集しています。 その他、管理者が作成したコンテンツや映像の無断使用、無断複製、無断流用を禁止します。 御感想は、首都圏のお祭りと郷土芸能の掲示板までお願い致します。 |

首都圏のお祭りと郷土芸能

|

弊サイトは、群馬県太田市と茨城県鉾田市について歴史と郷土芸能を特集したページです。 管理者の居住地、神奈川県川崎市麻生区にある麻生不動尊のだるま市も特集しています。 その他、管理者が作成したコンテンツや映像の無断使用、無断複製、無断流用を禁止します。 御感想は、首都圏のお祭りと郷土芸能の掲示板までお願い致します。 |

鉾田の山車披露

2007.3.31 鹿島鉄道最終日 鉾田の山車披露鹿島鉄道の最終日(2007年3月31日)には、鉾田駅前の閉店されたセブンイレブン駐車場で鉾神社の山車が列車のお別れで披露されました。鉾田市内の10団体200人の囃子方が朝から13時間半ずっと2台の山車の上で太鼓をたたき、狐やひょっとこの面をつけて踊り続けました。一部鉄道ファンの方からは「鹿島鉄道の葬式の日なのに、お祭り騒ぎとは何ごとだ。」とありましたが、「蛍の光で送るよりも、鉾田市民から鹿島鉄道へ最高の感謝の気持ちの表し方なんです。」とのことです。 鉾田ネバーギブアップかしてつ代表談

鉾田の夏祭りは400年以上の歴史がありますが、こうした特別なイベントがある時は山車が出ることもあります。一旦出ることが決まったら、全ての町内が出たいと言い出します。そこで代表して横町と旭町の山車が出ることになりました。当時たまたま仕事で鉾田に住んでいたのですが、かしてつの最終日に立ち会うにあたって普段出る時期ではない山車に出会って、一気に鉾田の夏祭りが大好きになりました。 鉾田駅から300mほど歩くと鉾神社があります。 鉾神社の夏祭りは、400年以上の歴史があります。鉾神社には、日本武尊命・大巳貴命・武甕槌命の三柱の大神が無病息災・交通安全・五穀豊穣などの神として奉られています。 鉾田の夏祭りは、毎年8月最終週の土日に市街中心部の交差点を通行止めにして山車の音合わせが行われます。祭り期間中は、子供からお年寄りまで町中に繰り出し、夜中までにぎわいます。笛や太鼓のリズムにのって神輿や山車、獅子舞が町中を練り歩く鉾神社祭礼が盛大に行われます。 ちなみに鉾田の由来も鉾神社から来ています。鉾神社の田…神田(しんでん)と言うことで鉾田と言う地名になったそうです。 |

鉾田の夏祭り

|

鉾神社の夏祭りは、400年以上の歴史があります。現在のような鉾田の夏祭りになったのは大正4年頃から。旧鹿島鉄道鉾田駅から東へ300mほどの所にある鉾神社には、日本武尊命、大巳貴命、武甕槌命の三柱の大神が無病息災、交通安全、五穀豊穣などの神として奉られています。 毎年8月最終金、土、日の3日間、神輿1基・山車8台が市内を練り歩きます。 鉾神社の宮神輿と鉾田地区の橋向町、本町、旭町、新町、古宿町、櫻本町、七軒町、横町から山車が出ます。 鉾神社の宮神輿は、8団体から毎年持ち回りで担当します。また山車とは別に獅子屋台も櫻本町から出ます。 |

| 運行町名 | 山車制作年 | 山車の人形 |

|---|---|---|

| 本町(ホンチョウ) | 1984年(昭和59年) | 素戔嗚尊 |

| 古宿(フルジュク)町 | 1986年(昭和61年) | 木華開耶姫 |

| 櫻本(サクラモト)町 | 1989年(平成元年) | 源九郎義経 |

| 新町(シンマチ) | 1991年(平成3年) | 天照坐皇大御神 |

| 横町(ヨコマチ) | 1996年(平成8年) | 建御雷命 |

| 七軒町(シチケンチョウ) | 2005年(平成17年) | 豊玉姫命 |

| 橋向(ハシムコウ) | 2016年(平成28年) | 日本武尊 |

| 旭町(アサヒチョウ) | 2017年(平成29年) | 安徳天皇 |

|

獅子舞、神輿。石岡系囃子と佐原系囃子の分岐点に位置すると言われており、鉾田に独特な囃子を含め、石岡と佐原双方の影響を感じる多くのレパートリーが楽しめる。 お囃子に関しては、石岡や佐原の影響を受けたと思われる鉾田独特の囃子。曲目として鉾田独自のものとしては「はやばか」「おかめ」「きつね」「ひょっとこ」「しちょうめ」の5つが挙げられ、石岡の囃子もレパートリーとして取り入れている。これらとは別に「さんぎり」もある。 |

2007年 鉾田の夏祭り 2016年 鉾田の夏祭り 2018年 鉾田の夏祭り 2019年 鉾田の夏祭り

|

開催時期:毎年8月14日~15日の2日間開催 | |

|

開催場所:太田市尾島商店街大通り(国道354号) | |

| 主催/尾島ねぷたまつり実行委員会 | |

|

実行委員会・大田市民ねぷた会・三菱電機(株)・大澤建設(株)・群馬銀行・大舘・生きる塾・ |

|

開催時期:午後1時~10時 | |

|

開催場所:3丁目地内(国道354号沿い商店街大通り) |

| ||

|

※会場で、りんごジュースの試飲があります 協賛/弘前市・(社)弘前市物産協会 |

|

午後6時~午後10時 随時 | |

| A:尾島庁舎駐車場・道の駅おおた←→まつり会場 B:木崎駅←→まつり会場 | |

|

※駐車場や道路が大変混雑します。自動車の乗り入れはご遠慮下さい。 | |

|

尾島ねぷたまつり実行委員会 (太田市商業観光課内) |

℡ 0276-47-1833 |

尾島ねぷたの由来

|

◆弘前市とのつながり

| |

◆江戸時代は津軽藩の飛び地

出典:「群馬歴史散歩」第160号

| |

新田太鼓保存会

2005年10月23日に撮影した新田太鼓を紹介します。場所は群馬県新田町です。

JA新田町 郷土芸能大会より

2005年11月20日に撮影した新田太鼓を紹介します。場所は群馬県のJA新田町です。

麻生不動尊だるま市

麻生不動尊…

川崎市麻生区下麻生809

麻生不動尊…

川崎市麻生区下麻生809

麻生不動尊だるま市の写真

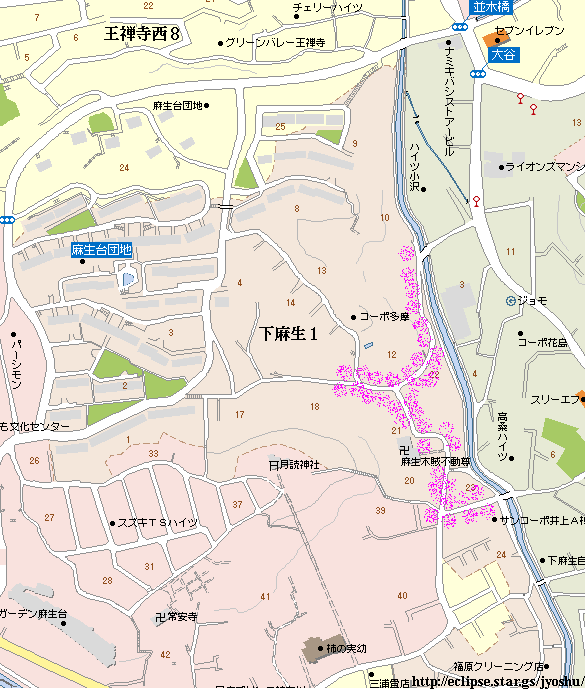

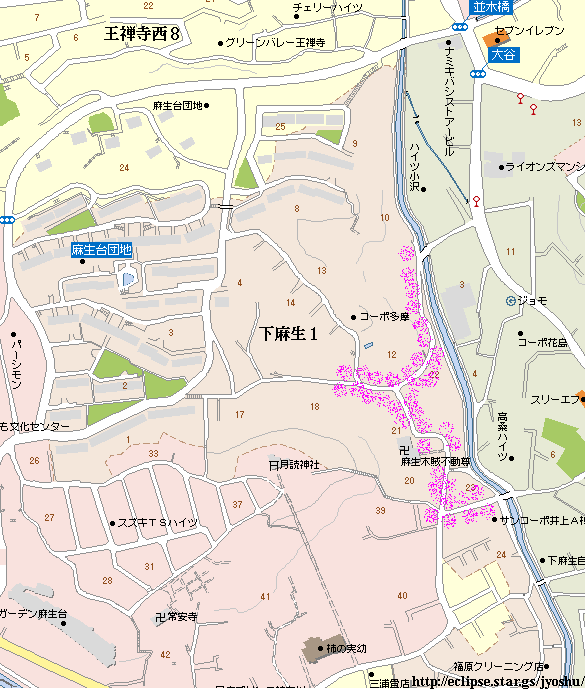

だるま市の露店位置地図に書かれている下麻生1と言う文字の真下に道の分かれた個所がありますが、ちょうどそこで撮った写真が右の写真です。

だるま市の露店位置地図に書かれている下麻生1と言う文字の真下に道の分かれた個所がありますが、ちょうどそこで撮った写真が右の写真です。 露天商が軒を並べている界隈では、右写真のような物凄い混雑でした。

露天商が軒を並べている界隈では、右写真のような物凄い混雑でした。 この白蛇は、元々青大将が白化した突然変異によって劣性遺伝子が代々受け継がれてきたものです。そのような動物をアルビノと言います。アルビノは突然変異によってメラニン色素を合成できなくなった生物で、劣性遺伝のため通常個体との間にできた次世代では通常の体色となります。

この白蛇は、元々青大将が白化した突然変異によって劣性遺伝子が代々受け継がれてきたものです。そのような動物をアルビノと言います。アルビノは突然変異によってメラニン色素を合成できなくなった生物で、劣性遺伝のため通常個体との間にできた次世代では通常の体色となります。 白蛇殿の白蛇は、1000円から白蛇に触らせてもらえます。2000円で白蛇の抜け殻と金運のお守りと白蛇を財布の上に置いてもらえます。私は2000円で祈祷してもらいましたが、赤い目をした白蛇のウネウネとする様子はかなりめんこいです♪

白蛇殿の白蛇は、1000円から白蛇に触らせてもらえます。2000円で白蛇の抜け殻と金運のお守りと白蛇を財布の上に置いてもらえます。私は2000円で祈祷してもらいましたが、赤い目をした白蛇のウネウネとする様子はかなりめんこいです♪ 5000円をお布施すると、更なるプレミアとしてお守りと白蛇を首に巻きつけてもらえます。女の人は結構怖がるヒトも多いのですが、白蛇は大変おとなしいので怖がる必要はありません。

5000円をお布施すると、更なるプレミアとしてお守りと白蛇を首に巻きつけてもらえます。女の人は結構怖がるヒトも多いのですが、白蛇は大変おとなしいので怖がる必要はありません。 右写真は、麻生不動尊の本殿です。ここでお坊さんが火を使って祈祷をします。最も麻生不動尊のだるま市が開催される日以外は、ひっそりとした住宅街となっているので普通の日に祈祷する様子を見るのは困難です。

右写真は、麻生不動尊の本殿です。ここでお坊さんが火を使って祈祷をします。最も麻生不動尊のだるま市が開催される日以外は、ひっそりとした住宅街となっているので普通の日に祈祷する様子を見るのは困難です。 本殿の脇に捨てられただるまが積みあがっています。これは燃やして処分するそうです。ここで買われただるまは一年間家庭で飾られたのち、麻生不動尊で処分されます。だるまが3000円以上するので、とても買うことができなかったです。

本殿の脇に捨てられただるまが積みあがっています。これは燃やして処分するそうです。ここで買われただるまは一年間家庭で飾られたのち、麻生不動尊で処分されます。だるまが3000円以上するので、とても買うことができなかったです。